Dieser Text ist der Print-Ausgabe 09/2019 von Technology Review entnommen. Das Heft kann, genauso wie weitere Ausgaben, im heise shop bestellt werden. (Quelle: https://www.heise.de/tr/artikel/Atommuell-Das-Versteck-4587031.html?seite=all)

In Finnland entsteht gerade das weltweit erste Endlager für hochradioaktiven Müll. Der englische Autor Robert Macfarlane hat es besucht.

Tief im Felsgestein der Insel Olkiluoto im Südwesten Finnlands wird gerade ein Grab gebaut. Es soll nicht nur die Menschen überleben, die es sich ausgedacht haben, sondern die gesamte Spezies. Es soll ohne weitere Pflege die nächsten 100000 Jahre unversehrt überstehen und selbst eine kommende Eiszeit überdauern. Vor 10000 Jahren flossen drei große Flusssysteme durch die Sahara. Vor 100000 Jahren begann der anatomisch moderne Mensch seinen Auszug aus Afrika. Die älteste Pyramide ist circa 4600 Jahre alt, die älteste noch stehende Kirche keine 2000 Jahre.

Dieses finnische Grab ist mit Sicherungshüllen umschlossen, deren Standards ihresgleichen suchen: sicherer als die Grüfte der Pharaonen, sicherer als jedes Hochsicherheitsgefängnis. Was hier begraben liegt, so hofft man, wird sein Grab niemals verlassen, es sei denn durch die Bewegung der Erde selbst.

Das Grab ist ein Experiment in posthumaner Architektur, es heißt Onkalo, die finnische Bezeichnung für „Höhle“ oder „Versteck“. In Onkalo sollen hochradioaktive Abfälle versteckt werden, die vielleicht dunkelste Materie, die der Mensch je produziert hat.

Seit der Mensch Atommüll produziert, versucht er herauszufinden, wie man ihn entsorgen kann. Uran entstand vor 6,6 Milliarden Jahren bei Supernova-Explosionen und ist Teil des Weltraumstaubs, aus dem unser Planet besteht. Es kommt in der Erdkruste ebenso häufig vor wie Zinn oder Wolfram und lagert in den Felsen, auf denen wir leben. In langwierigen, kostspieligen, wundersamen, gefährlichen Versuchen hat der Mensch herausgefunden, wie sich Uran in Energie umwandeln lässt. Wir wissen, wie wir mit Uran Strom erzeugen und Tod bringen können, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir es entsorgen sollen, wenn es sein Werk getan hat. Über eine Viertelmillion Tonnen hochradioaktiver Abfälle warten derzeit schätzungsweise weltweit auf ihre Endlagerung, wobei jährlich circa 12000 Tonnen hinzukommen.

Uran wird in Erzminen in Kanada, Russland, Australien, Kasachstan und bald vielleicht auch im Süden Grönlands abgebaut. Das Erz wird gebrochen und zermahlen, dann das Uran mit Säure herausgelöst, in Gas umgewandelt, angereichert und zuletzt wieder verfestigt zu Pellets geformt. Ein einzelnes Pellet mit angereichertem Uran, einen Zentimeter im Durchmesser, einen Zentimeter lang, setzt ungefähr die gleiche Menge Energie frei wie eine Tonne Kohle. Die Pellets werden in glänzende Brennstäbe verpackt, die meist aus einer Zirconium-Legierung bestehen und gut gebündelt tausendfach in den Reaktorkern eingesetzt werden, wo schließlich die Kernspaltung ausgelöst wird. Bei der Kernspaltung entsteht Wärme, die Dampf in eine Turbine drückt, deren Welle einen Stromgenerator antreibt.

Erreicht die Kernspaltung den Punkt, an dem sie langsam und damit ineffizient geworden ist, müssen die Brennstäbe ausgetauscht werden. Sie sind aber immer noch extrem heiß und tödlich radioaktiv. Das unbeständige Uranoxid strahlt weiterhin Alpha- und Betateilchen und Gammawellen ab. Stünde man neben einem unbedeckten Bündel Brennstäbe, das gerade aus dem Reaktorkern kommt, würde die Radioaktivität in den Körper eindringen, die Zellen zerstören und die DNS schädigen. Vermutlich würde man binnen weniger Stunden unter Bluten und Erbrechen sterben.

Deshalb werden die verbrauchten Brennstäbe, von Wasser oder einer anderen Flüssigkeit abgeschirmt, maschinell aus dem Reaktor geholt und zunächst meist für einige Jahre in tiefen unterirdischen Becken gelagert, bevor sie zur Wiederaufbereitung oder Endlagerung in Castoren weitertransportiert werden. In den Becken saugt das Wasser geduldig den Partikelregen aus den Brennstäben auf. Weil dieser Regen das Wasser erwärmt, muss es permanent zirkulieren und gekühlt werden, damit es nicht verdampft und die Brennstäbe freilegt, was eine Katastrophe zur Folge hätte.

Doch selbst nach Jahrzehnten sind die Brennstäbe immer noch heiß, giftig und radioaktiv. Es gibt nur einen Weg, wie sie der Biosphäre keinen Schaden mehr zufügen können: den langfristigen natürlichen Zerfall. Bei hochradioaktiven Abfällen kann das Zehntausende Jahre dauern, in denen die abgebrannten Brennstoffe sicher gelagert werden müssen, ohne Kontakt zur Luft, zur Sonne, zu Trinkwasser, zu Leben.

Die beste bislang bekannte Lösung besteht darin, die Abfälle zu vergraben. Die zu diesem Zweck gebauten Grabstätten werden auch geologische Tiefenlager genannt und sind die Cloaca Maxima – die große Kanalisation – unserer Spezies. In die Tiefenlager der unteren und mittleren Stufe kommen leicht radioaktive Materialien, die als Nebenprodukte von Atomkraft und Atomwaffen abfallen: Dinge, die nur für einige Jahre schädlich sind, Kleidung, Werkzeuge, Filtereinsätze, Reißverschlüsse oder Knöpfe. Sie werden in Fässer gelegt und dann in den unterirdischen Silos von Lagern überall auf der Welt versenkt. Jede neue Schicht wird mit Beton ummantelt, damit die nächste darübergelegt werden kann. Die Waste Isolation Pilot Plant (Pilotanlage zur Endlagerung von Abfällen), kurz WIPP – ein Endlager der mittleren Stufe, das in einer Salzformation in New Mexico gebaut wurde –, soll 800000 Trommeln aus Weichstahl mit einem Fassungsvermögen von je 208 Litern aufnehmen können. Sie enthalten die transuranischen Abfälle aus militärischer Produktion, darunter radioaktive Späne, die bei der Herstellung von Atomsprengköpfen angefallen sind. Die Trommelkammern der WIPP werden mit der Zeit als hochorganisierte akkurate Schichten neben dem Felsgestein aufragen – ein weiteres Taxon künftiger Fossilien aus dem Anthropozän.

Die gefährlichsten Abfälle indes – die giftigen, radioaktiven Brennstäbe aus den Reaktoren – brauchen ein noch sichereres Grab und eine spezielle Bestattung. Bislang gab es nur wenige Versuche, Endlager für solche hochradioaktiven Abfälle zu bauen. In Belgien wurde ein unterirdisches Testgelände eingerichtet, um Möglichkeiten künftiger Endlagerung zu erforschen, das den Namen HADES trägt. In den USA hat man versucht, im Yucca Mountain, einem erloschenen Supervulkan in der Wüste von Nevada, ein Endlager zu errichten, doch nach jahrelangen Streitereien und Protesten wurde der Bau gestoppt, sodass die in den Ignimbrit gegrabenen Höhlen derzeit leer stehen. Ein Grund für den Stopp des Projekts ist die Nähe des Yucca Mountain zu einem 270 Meter breiten Erdbebengebiet, der Sundance-Störung, die ihrerseits von der noch tieferen Ghost-Dance-Verwerfung unterwandert wird. Sollte der Yucca Mountain jemals in voller Kapazität befüllt werden, enthielte er laut John D’Agata „radioaktiven Abfall, der zwei Millionen Atomsprengungen entspräche und damit sieben Milliarden Dosen tödlicher Strahlung“. Damit könnte jeder Mensch auf der Erde 350-mal getötet werden.

Das bei Weitem fortschrittlichste Endlager ist Onkalo, das Versteck, das in 450 Metern Tiefe in 1,9 Milliarden Jahre altem Gestein an der Küste der finnischen Bottensee liegt. Wenn die Grabkammern von Onkalo mit dem Abfall der drei Kraftwerke von Olkiluoto gefüllt sein werden, liegen hier 6500 Tonnen abgebranntes Uran.

So endet die Welt, so endet die Welt, so endet die Welt – nicht mit einem Knall, sondern mit einem Besucherzentrum. „Herzlich willkommen auf Olkiluoto“, sagt Pasi Tuohimaa. „Sie haben es geschafft!“ Ich bin im Winter nach dem Sommer der großen Schmelze und dem Herbst der Gletschermühle nach Onkalo gekommen.

Der Empfangsbereich ist sauber und gut ausgestattet. Es gibt drei frei stehende Garderobenschränke, die mit hochauflösenden Bildern von Waldpanoramen verziert sind. Auf der Toilette wird man nicht mit Musik berieselt, sondern mit Vogelgesang. Die Besucher pinkeln zum Ruf von Spechtmeisen, vielleicht auch Waldbaumläufern.

Pasi geht mit mir nach draußen. Hinter dem Empfangsbereich beginnt ein Bohlenweg, der über einige Stufen hinab zur Salzmarsch führt. Schilf sprödet im Wind. Das Meer ist gefroren, gelbe Eisplatten stapeln sich unter den Rohrkolben. In der Bucht verweht der Sturm die Konturen dreier Atomkraftwerke. Das dritte und am weitesten entfernte ähnelt einer Moschee: eine Kuppel aus Terrakotta, von der ein Minarett aufsteigt.

Weitere Atomkraftwerke

„Das dritte Kraftwerk ist noch in Bau“, sagt Pasi. „Dauert aber nicht mehr lange.“

Der Wind ist extrem kalt. Wir ziehen uns zurück, um die Szenerie durch Glas zu betrachten. Auf den breiten Panoramafenstern kleben Bilder von Greifvögeln, um Vogelschlag zu verhindern: stilisierte Falken und Habichte.

Der Blick auf die Bucht ist wunderbar mit Pressholz gerahmt. Wenn die Kraftwerke im Schneesturm verschwinden, könnte es auch ein Bild von Gallen-Kallela aus dem frühen 20. Jahrhundert sein.

Pasi zeigt mir die Dauerausstellung, in der die Lieferkette der Atomenergie vom Bergwerk bis zum Verbraucher erläutert wird. Der Besucher erfährt, dass die Strahlung nur dann eine Gefahr darstellt, wenn man nicht sachgerecht mit ihr umgeht.

„Die Leute glauben, Atommüll ist in alle Ewigkeit schädlich“, sagt Pasi. „Ist er aber nicht! Nach fünfhundert Jahren können Sie sich ausgebranntes Uran ins Haus stellen.“

Er breitet die Arme aus und wendet sich mir zu. „Vielleicht können Sie es sogar umarmen!“

Er hält inne, überlegt.

„Gut, Sie würden es vielleicht nicht unterm Bett lagern, aber im Wohnzimmer – kein Problem.“

Wieder hält er inne.

„Küssen ist vielleicht nicht so gut, aber Umarmen geht.“

Er klingt wie ein Vater, der seiner Tochter das Regelwerk für ihr Date erklärt.

„Hiermit verkapseln wir die Brennstäbe für die langfristige Lagerung“, sagt er und zeigt auf einen zweieinhalb Meter langen Zylinder aus Kupfer mit einem halben Meter Durchmesser. Er klopft mit den Knöcheln darauf. Es schallt.

„Keine Nachbildung – alles echt. Wissen Sie, was ein Kilogramm Kupfer kostet? Das ist der beste Aufbewahrungsbehälter überhaupt: Weil es nicht reagiert.“

In dem Kupferkanister befindet sich ein weiterer, gusseiserner Behälter, der innen so aufgeteilt ist, dass er wie ein Tic-Tac-Toe-Brett aussieht, mit Lücken für die Quadrate. In diese Lücken werden die Brennstäbe mit der Zirconium-Legierung gesteckt, die die Pellets mit dem ausgebrannten Uran enthalten. Ein voller Behälter wiegt an die 25 Tonnen und wird in ein wasserabsorbierendes Bett aus Bentonit-Ton gelegt, das sich 450 Meter unter der Erde in einer ausgestochenen Röhre befindet, tief im Felsgestein aus Gneis und Granit.

Ich murmele die Schichten der Einbettung von innen nach außen vor mich hin: Uran, Zirconium, Eisen, Kupfer, Bentonit, Gneis, Granit. In Onkalo wurde Uran in Zirconium in Eisen in Kupfer in Bentonit in Hunderte Meter Fels gehüllt, um die Zukunft vor der Gegenwart zu schützen.

Im Ausstellungsbereich steht auch eine lebensgroße Nachbildung von Albert Einstein, mit Stift in der Hand am Schreibtisch sitzend, vor sich ein Blatt Papier.

„Schauen Sie, wer auch hier ist!“, sagt Pasi und geht mit mir zu Einstein hinüber.

Der Mann sieht mitgenommen aus. Sein Gummigesicht, das im besten Licht vielleicht noch eine schwache Ähnlichkeit aufwiese, hat sich vom Hals gelöst. Durch das klaffende Loch sehe ich Streben und Scharniere aus Metall.

„Drücken Sie auf den Knopf“, drängt mich Pasi und zeigt auf einen roten Schalter auf unserer Seite des Schreibtischs, der eine Interaktion zwischen Besucher und Ausstellungsstück ermöglicht.

Ich drücke.

Einsteins Oberkörper dreht sich zu uns und rastet ruckelnd ein, sodass die rechte Hälfte seines grauen Schnurrbarts herunterklappt und sich über seine Oberlippe legt. Vom Band spricht auf Finnisch eine Stimme, die ich nicht für die des Physikers halte.

Pasi runzelt die Stirn, dann lehnt er sich über den Schreibtisch und drückt vorsichtig mit dem Daumen den Einstein’schen Bart wieder an.

Über flaches, gerodetes Land nähern wir uns dem Eingang zum Versteck. Die Birken, Kiefern und Espen wurden gefällt, die Baumstümpfe aus der Erde gezogen, um neben der Landstraße eine quadratische Lichtung auszuheben. Ein doppelter Maschendrahtzaun hält Elche, Streuner und Terroristen vom Gelände fern. Schnee auf grauem Kies. Der Sturm hat nachgelassen. Im Zentralgebäude aus gelbem Wellblech bietet ein Automat Energydrinks der Marke Battery feil.

Die Landschaft, unter der das Versteck ruht, wurde vom Gletschereis flachgewalzt, das sich in den letzten zwei Millionen Jahren darübergeschoben hat. Haushohe Findlinge liegen verstreut zwischen den Bäumen, wo das letzte Eis sie abgelegt hat. Die Gletscher scheinen noch nicht lange fort zu sein, fast so, als würden sie bald wiederkehren.

Der Eingang zum Versteck ist eine in den Gneis gehauene Rampe. Schon bevölkern Flechten den rundum freigelegten Fels: Xanthoria-Küsse mit orangem Lippenstift. Bei einem Unfall kann die Rampe per Rolltor verschlossen werden. Jetzt ist das Tor offen – und ich betrete einen Tunnel, der sich hinab in die Dunkelheit windet.

Unnatürlich glatte Wände aus Spritzbeton. Kleiner werdende grüne Seitenlichter. Schilder zeigen an, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit am Ende der Welt 20 km/h beträgt. Anschlusskabel hängen zwischen Halterungen durch. Wasser plätschert durch eine Rinne. Die Luft kommt kalt von unten herauf und wirbelt Steinstaub hoch.

Die Erde ist unser Tabernakel, das Behältnis für alles, was vergeht.

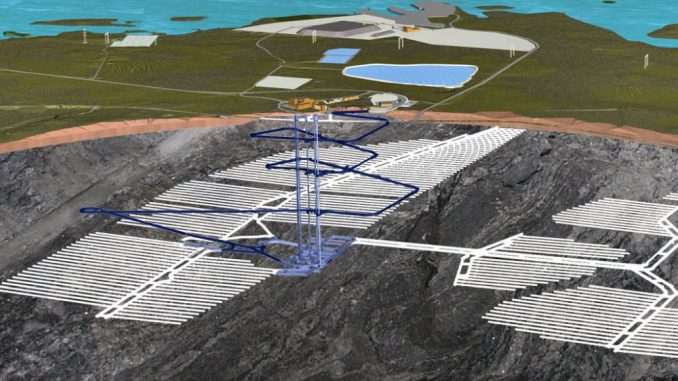

Von der Schwelle führt der Tunnel in einer gleichmäßig gebogenen, fünf Kilometer langen Spirale nach unten und wird erst an den Grabkammern eben. Abstrakt betrachtet, ohne den ummantelnden Fels, ist das Versteck von eleganter Schlichtheit. Drei Hauptschächte gehen senkrecht in die Tiefe: Lufteinlass, Luftauslass und ein Aufzug. Um die Schächte herum windet sich die Transportrampe, die in fast 450 Metern Tiefe zu einem großen Hohlraum führt. Von diesem zentralen Raum gehen diverse Lagerstollen ab, in deren Boden Vertiefungen eingelassen sind für die Behälter mit den Brennstäben. Wenn Onkalo so weit ist, dass die erste Ladung deponiert werden kann, befinden sich hier über zweihundert Stollen, die 3250 Kanister mit Brennstäben aufnehmen können. Ihre Form erinnert mich an die Kammern und Tunnelgänge, die Borkenkäfer in die Baumrinde bohren, um ihre Eier abzulegen und die Larven großzuziehen, ehe sie den Baum, der sie nährte, töten.

Onkalo wird mit dem Wunsch errichtet, dass sein Inhalt niemals geborgen werde. Dieser Ort konfrontiert uns mit Zeiträumen, die jedes gewohnte Maß sprengen. Die radiologische Zeit ist nicht gleichbedeutend mit Unendlichkeit, aber sie umfasst Zeitspannen, in deren Angesicht unsere herkömmlichen Vorstellungen und Bezeichnungen kollabieren. Ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert schrumpft zur Bedeutungslosigkeit, die Sprache setzt aus, wenn wir das Steingrab von Onkalo und seinen Inhalt in geologischen Zeiträumen betrachten. Die Halbwertszeit von Uran-235 beträgt 4,46 Milliarden Jahre: eine Dimension, die uns Menschen aus der Welt hebelt und den Einzelnen zum belanglosen Staubkorn macht.

Wie ein anderer Planet

Aber wenn wir in radiologischen Zeitspannen denken, müssen wir notwendigerweise umdenken, nicht fragen, was wir mit der Zukunft machen, sondern was die Zukunft mit uns machen wird.

Welches Erbe hinterlassen wir den nach uns kommenden Generationen, aber auch den nach uns kommenden Zeitaltern und Spezies? Sind wir gute Vorfahren?

Der Tunnel windet sich hinab. Die Luft summt seltsam.

Unsichtbare Maschinen führen obskure Arbeiten aus. In dreihundert Metern Tiefe betreten wir eine Reihe großer Seitenkammern. In der ersten steht ein unbemannter gelber Bohrwagen, dessen acht Halogenaugen mich anfunkeln und von dessen Bohrarmen noch Wasser tropft. Der Schlüssel steckt. Im Spritzbetondach der Kammer sitzen silberne und rote Befestigungsplatten. Neue Bohrlöcher tränen auf uns herab. Das Halogen wirft harte Schatten. Ich denke an die Eidechsenmaschinen im Stollenlabyrinth von Boulby, die darauf warten, in ihr Leichentuch aus Halit gehüllt zu werden.

Die blanken Wände der Kammer sind mit Höhlenkunst bemalt: Markierungen in blauer, roter, apfelgrüner und atomgelber Sprühfarbe. Der Fels ist mit Zahlen, Piktogrammen, Linien, Pfeilen und anderen Codes verziert, die ich nicht entziffern kann und deren Bedeutung mir so fremd ist wie die bronzezeitlichen tanzenden Figuren in Refsvika.

Wir erreichen den tiefsten Punkt von Onkalo. Von der letzten Kammer geht ein gewölbter Seitentunnel ab. Sein Boden besteht aus ebenem, abgezogenem Beton. In ihn eingelassen zwei ausgehöhlte Zylinder. Das sind die Grablöcher, die auf ihre Leichen warten. Jedes Loch ist zweieinhalb Meter tief und hat einen Durchmesser von anderthalb Metern, rundum von einem gelben Geländer abgeschirmt.

Am Eingang des Tunnels stehen ein grauer Tisch mit Melaminharz-Beschichtung und ein brauner Plastikstuhl. Bis die tödlichen Behälter ankommen, ist das hier ein ganz normaler Arbeitsplatz, mit auszufüllenden Formularen und auszuruhenden Beinen, wie überall.

Neben dem Tunneleingang sind verschiedene braune Plastikschilder angebracht, in deren anhaftenden Steinstaub ein unbekannter Finger Bilder gemalt hat. Es gibt insgesamt drei Schilder. Auf das linke Schild hat der Finger eine Landschaft im Sturm gezeichnet, mit Baum und Haus. Auf dem mittleren sitzt ein Kaninchen auf einer Wolke. Auf dem rechten ein Gesicht mit gekräuseltem Lächeln.

Der Bauch von Onkalo ist nicht der tiefste Ort, an dem ich auf meinen Reisen ins Unterland gewesen bin, aber er erscheint mir jetzt als der dunkelste. Ich spüre das Gewicht der Zeit über mir und um uns herum, wie es auf Adern und Muskeln drückt.

Weit über uns branden Wellen ostwärts durch den Bottnischen Meerbusen, verschiebt sich die See unter ihrem gerissenen Eismantel, bereitet ein multinationales Team ein Turbinengehäuse vor, das die größten je in einem Atomkraftwerk eingesetzten Turbinenschaufeln beherbergen wird, schwenkt die Sonne über das erschütterte Syrien, erhöht sich der Kohlendioxidanteil in der Luft und kalbt der Knud-Rasmussen-Gletscher immer schneller in den Fjord.

Das alles scheint sehr fern, die Geschäftigkeit eines anderen Planeten.

„In den ersten Jahren kursierte unter den Ingenieuren und Technikern in Onkalo ein Witz“, sagt Pasi plötzlich, während er mit den Knöcheln gegen den Stein klopft. „Als sie mit den Bohrungen und Sprengungen angefangen haben, meinten sie, das Erste, was sie entdecken würden, wäre ein Kupferbehälter voll abgebrannter Brennstäbe.“

Sobald die Abfallbehälter in Onkalo deponiert und alle Zylinder gefüllt sind, wird die spiralförmige Zugangsrampe zugeschüttet, werden die Belüftungsschächte zugeschüttet, der Aufzugsschacht und zuletzt auch der Tunneleingang – zwei Millionen Tonnen Felsgestein und Bentonit, um die Behälter zu versiegeln und die Zukunft vor der Gegenwart zu schützen.

Dann sehe ich auf einem der anderen Plastikschilder, die an die Wand der Abschlusskammer geschraubt sind, einen Handabdruck im Staub: gespreizte Finger, der Daumenballen fest eingedrückt. Es ist der Abdruck einer rechten Hand, die aufgelegt wurde, um das Gleichgewicht zu halten, sich auszuruhen – oder eine Markierung zu hinterlassen.

Plötzlich erscheint mir dieser irdisch-funktionelle Ort hoffnungsvoll – nein, bewegend. Der Tisch mit der Melaminharz-Beschichtung und der Stuhl aus Kunststoff. Die Plastikschilder mit den hingekritzelten Kunstwerken. Pasis Begeisterung für Onkalo. Die Kupferbehälter, das Besucherzentrum, Einsteins herunterhängender Bart. Hier wird ein großes, ein riesiges Problem gelöst, handfest, Schritt für Schritt, von einer Gruppe Menschen, die ihr Bestes dafür tut. Hier geht die harte Arbeit des gemeinschaftlichen Entscheidens und Welterschaffens ihren Gang, unvollkommen, aber notwendig, mit einer Sorgfalt, die nicht nur an das nächste Jahrzehnt oder die nächste Generation denkt, sondern bis weit in die nachmenschliche Zukunft.

Ich denke, das ist vielleicht das Beste, was wir tun können: gute Vorfahren zu sein. Ich erinnere mich an einen Absatz aus einem Buch namens „After Nature“, den ich mir in mein Notizbuch abgeschrieben habe:

„Die Menschen ändern am ehesten ihr Verhalten, wenn in der Natur zwei Dinge zusammenkommen: etwas Bedrohliches, das sie meiden wollen, und etwas Liebenswertes, Schönes, das sie nach Kräften ehren können. Beide Impulse lassen die Hand des Menschen innehalten. Der erste verhindert aber nur, dass sich die Hand verbrennt oder verletzt. Beim zweiten bleibt sie zum Gruß oder Friedensangebot erhoben. Mit dieser Geste setzt eine gemeinschaftliche Arbeit ein, mit der wir uns – über uns hinausgehend – unsere nächste Heimat einrichten.“

Anzeige